- 全部分类/

- 文学文摘/

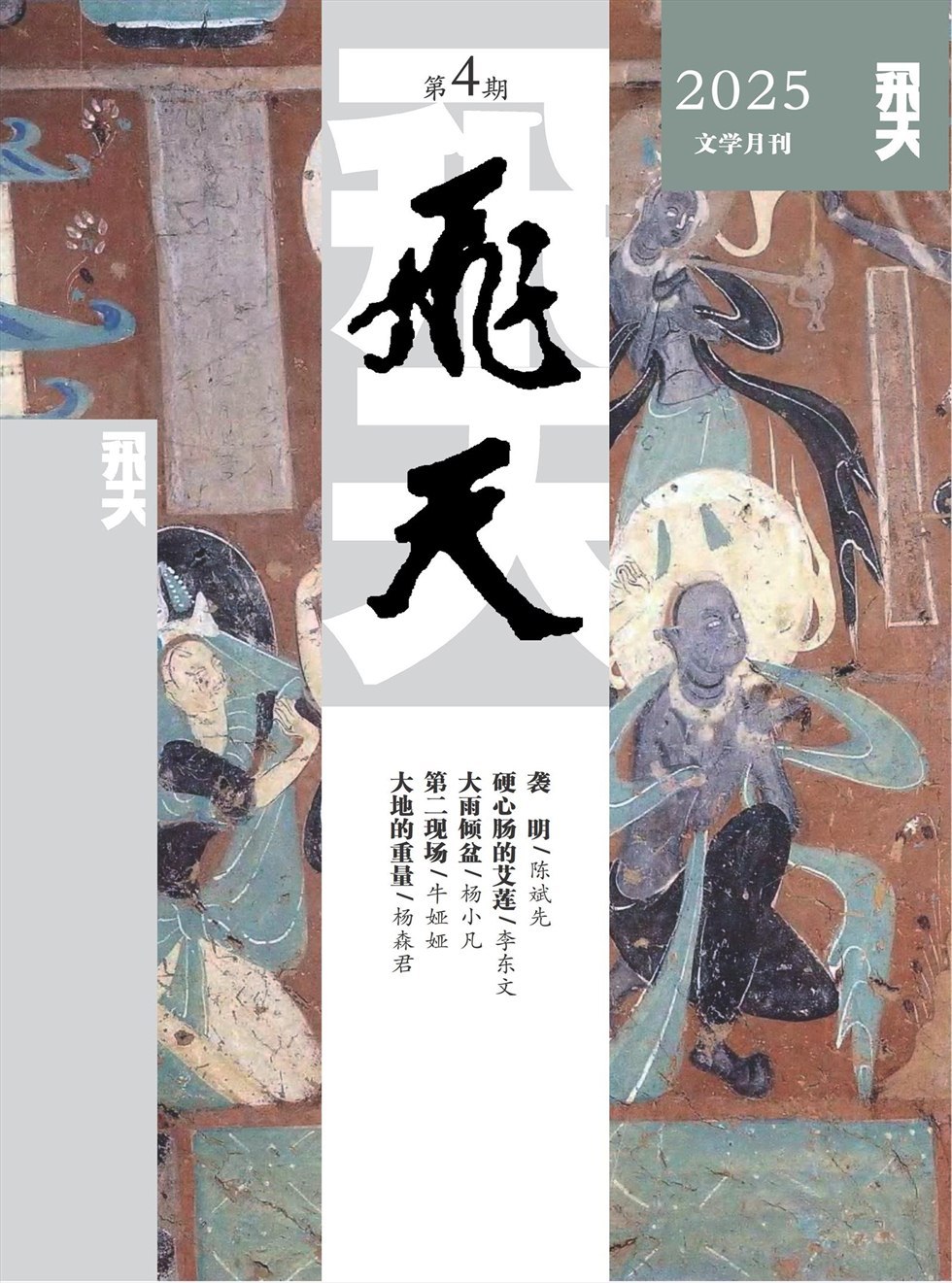

- 飞天

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

中篇小说 | 袭明

中篇小说 | 袭明

-

中篇小说 | 硬心肠的艾莲

中篇小说 | 硬心肠的艾莲

-

短篇小说 | 大雨倾盆

短篇小说 | 大雨倾盆

-

短篇小说 | 谷雨有雨

短篇小说 | 谷雨有雨

-

短篇小说 | 第二现场

短篇小说 | 第二现场

-

短篇小说 | 从形式到意义:女性、正义与性别境况

短篇小说 | 从形式到意义:女性、正义与性别境况

-

诗歌 | 大地的重量

诗歌 | 大地的重量

-

诗歌 | 我所知道的河流

诗歌 | 我所知道的河流

-

诗歌 | 光阴法则

诗歌 | 光阴法则

-

诗歌 | 北地杂诗

诗歌 | 北地杂诗

-

诗歌 | 时间之外

诗歌 | 时间之外

-

诗歌 | 山吟

诗歌 | 山吟

-

诗歌 | 有雾来

诗歌 | 有雾来

-

诗歌 | 水族馆里的鱼

诗歌 | 水族馆里的鱼

-

诗歌 | 第四个宝贝

诗歌 | 第四个宝贝

-

诗歌 | 三百六十行(四题)

诗歌 | 三百六十行(四题)

-

诗歌 | 读书旁注(外三首)

诗歌 | 读书旁注(外三首)

-

诗歌 | 江南记(外二首)

诗歌 | 江南记(外二首)

-

诗歌 | 河水(外二首)

诗歌 | 河水(外二首)

-

诗歌 | 简单生活(外二首)

诗歌 | 简单生活(外二首)

-

诗歌 | 戈壁上的沙子(外二首)

诗歌 | 戈壁上的沙子(外二首)

-

诗歌 | 高山茶(外二首)

诗歌 | 高山茶(外二首)

-

诗歌 | 岭上黄昏(外二首)

诗歌 | 岭上黄昏(外二首)

-

诗歌 | 新漆工艺(外二首)

诗歌 | 新漆工艺(外二首)

-

诗歌 | 夜鹭(外二首)

诗歌 | 夜鹭(外二首)

-

诗歌 | 美好的事物通向遥远(外二首)

诗歌 | 美好的事物通向遥远(外二首)

-

诗歌 | 乡村记(外二首)

诗歌 | 乡村记(外二首)

-

诗歌 | 故乡(外二首)

诗歌 | 故乡(外二首)

-

诗歌 | 姑苏城外(外二首)

诗歌 | 姑苏城外(外二首)

-

诗歌 | 与山记(外二首)

诗歌 | 与山记(外二首)

-

魅力乡村 | 幸福院的老人们

魅力乡村 | 幸福院的老人们

-

小小说精萃 | 空房子的回响(外一题)

小小说精萃 | 空房子的回响(外一题)

-

小小说精萃 | 故里奇谭(二题)

小小说精萃 | 故里奇谭(二题)

-

小小说精萃 | 旧书店风景(外一题)

小小说精萃 | 旧书店风景(外一题)

-

小小说精萃 | 实习(外一题)

小小说精萃 | 实习(外一题)

-

小小说精萃 | 鹞子出窝

小小说精萃 | 鹞子出窝

登录

登录