目录

快速导航-

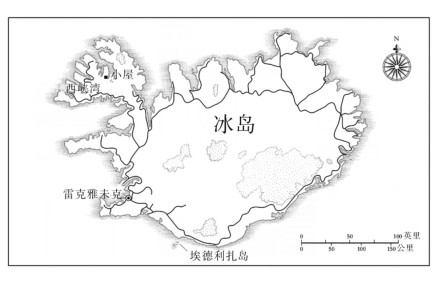

长篇小说 | 冰岛禁地

长篇小说 | 冰岛禁地

-

短篇小说 | 卖家的懊悔

短篇小说 | 卖家的懊悔

-

短篇小说 | 当大坝决堤

短篇小说 | 当大坝决堤

-

短篇小说 | 废料

短篇小说 | 废料

-

短篇小说 | 神枪手

短篇小说 | 神枪手

-

短篇小说 | 一起来看落日吧

短篇小说 | 一起来看落日吧

-

短篇小说 | 雨夜惊魂

短篇小说 | 雨夜惊魂

-

短篇小说 | 重拾往日嗜好

短篇小说 | 重拾往日嗜好

-

短篇小说 | 英雄

短篇小说 | 英雄

-

短篇小说 | 八音盒

短篇小说 | 八音盒

-

短篇小说 | 男人与他的丈母娘

短篇小说 | 男人与他的丈母娘

-

短篇小说 | 月黑之夜

短篇小说 | 月黑之夜

-

中篇小说 | 烂醉

中篇小说 | 烂醉

-

诗歌 | 语言作为一种形式的呼吸

诗歌 | 语言作为一种形式的呼吸

登录

登录