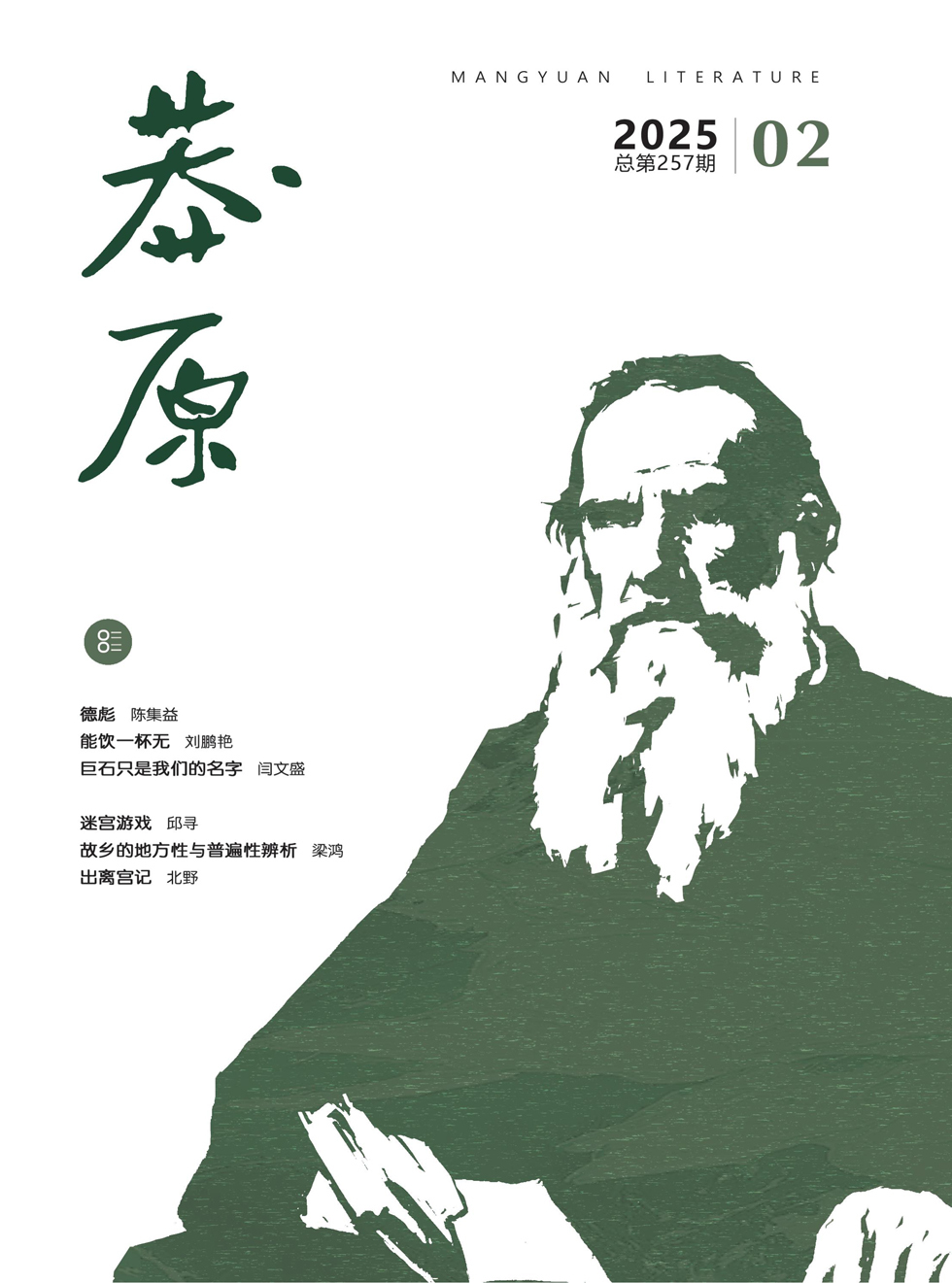

目录

快速导航-

叙事 | 能饮一杯无

叙事 | 能饮一杯无

-

叙事 | 鲸落

叙事 | 鲸落

-

叙事 | 西亚的背影

叙事 | 西亚的背影

-

叙事 | 五行

叙事 | 五行

-

叙事 | 迟到二十三年的葬礼

叙事 | 迟到二十三年的葬礼

-

叙事 | 男人与树

叙事 | 男人与树

-

叙事 | 德彪

叙事 | 德彪

-

叙事 | 鱼跃冲顶

叙事 | 鱼跃冲顶

-

叙事 | 协议生育

叙事 | 协议生育

-

叙事 | 拍打尘埃

叙事 | 拍打尘埃

-

散笔 | 巨石只是我们的名字

散笔 | 巨石只是我们的名字

-

散笔 | 当我步入老龄

散笔 | 当我步入老龄

-

散笔 | 群鸟低翔

散笔 | 群鸟低翔

-

新乡土 | 迷宫游戏

新乡土 | 迷宫游戏

-

新乡土 | 花椒树下的土丘

新乡土 | 花椒树下的土丘

-

吟咏 | 出离宫记

吟咏 | 出离宫记

-

吟咏 | 八月的石榴

吟咏 | 八月的石榴

-

吟咏 | 荒野叙事

吟咏 | 荒野叙事

-

吟咏 | 所有的路都通向我们的未来

吟咏 | 所有的路都通向我们的未来

-

吟咏 | 最后的平原

吟咏 | 最后的平原

-

吟咏 | 叩问桃木

吟咏 | 叩问桃木

-

知见 | 故乡的地方性与普遍性辨析

知见 | 故乡的地方性与普遍性辨析

登录

登录