目录

快速导航-

卷首语 | 卷首语

卷首语 | 卷首语

-

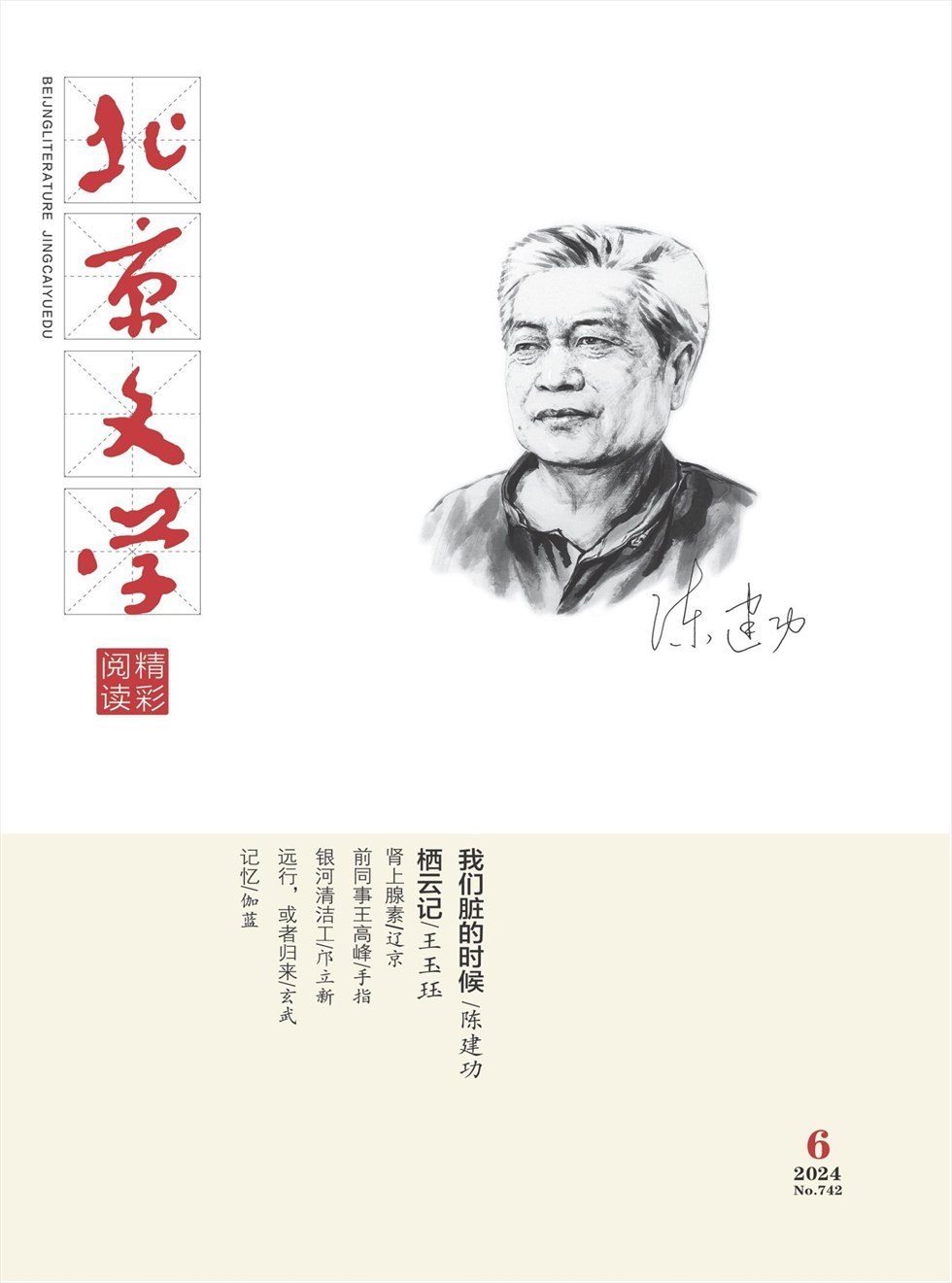

名家开篇 | 我们脏的时候

名家开篇 | 我们脏的时候

-

新北京作家群 | 肾上腺素(短篇小说)

新北京作家群 | 肾上腺素(短篇小说)

-

新北京作家群 | 告别的年代

新北京作家群 | 告别的年代

-

好看小说 | 栖云记(短篇小说)

好看小说 | 栖云记(短篇小说)

-

好看小说 | 前同事王高峰(短篇小说)

好看小说 | 前同事王高峰(短篇小说)

-

好看小说 | 银河清洁工(短篇小说)

好看小说 | 银河清洁工(短篇小说)

-

好看小说 | 祖业(短篇小说)

好看小说 | 祖业(短篇小说)

-

好看小说 | 会飞的腰条肉(小小说一组)

好看小说 | 会飞的腰条肉(小小说一组)

-

新人自荐 | 边界(短篇小说)

新人自荐 | 边界(短篇小说)

-

新人自荐 | 时空经验的“临界”

新人自荐 | 时空经验的“临界”

-

天下中文 | 远行,或者归来

天下中文 | 远行,或者归来

-

天下中文 | 天鹅

天下中文 | 天鹅

-

天下中文 | 苏唱街

天下中文 | 苏唱街

-

天下中文 | 儿话

天下中文 | 儿话

-

汉诗维度 | 记忆(组诗)

汉诗维度 | 记忆(组诗)

-

汉诗维度 | 光(组诗)

汉诗维度 | 光(组诗)

-

汉诗维度 | 从另一个世界来(组诗)

汉诗维度 | 从另一个世界来(组诗)

-

汉诗维度 | 按键(外一首)

汉诗维度 | 按键(外一首)

-

汉诗维度 | 虚拟世界(组诗)

汉诗维度 | 虚拟世界(组诗)

-

星群 | 致安娜或我们自己

星群 | 致安娜或我们自己

-

星群 | 每当坐在只有一个人的办公室

星群 | 每当坐在只有一个人的办公室

-

星群 | 城市里的孩子

星群 | 城市里的孩子

-

星群 | 时间追逐时间(外一首)

星群 | 时间追逐时间(外一首)

-

星群 | 泪水溢出,你的故乡就降下了一场冰雹

星群 | 泪水溢出,你的故乡就降下了一场冰雹

-

星群 | 致D(外一首)

星群 | 致D(外一首)

-

星群 | 夜饮记

星群 | 夜饮记

-

星群 | 奇遇(外一首)

星群 | 奇遇(外一首)

-

星群 | 重过烟波门

星群 | 重过烟波门

-

星群 | 山中(外一首)

星群 | 山中(外一首)

-

星群 | 海浪声

星群 | 海浪声

-

星群 | 秋雨拥抱中秋

星群 | 秋雨拥抱中秋

-

星群 | 梦想(外一首)

星群 | 梦想(外一首)

-

星群 | 叶河边,绿胡杨也挺美

星群 | 叶河边,绿胡杨也挺美

-

星群 | 一切美好的事物

星群 | 一切美好的事物

-

星群 | 深夜,雨打芭蕉叶(外一首)

星群 | 深夜,雨打芭蕉叶(外一首)

-

星群 | 我们终将迎来百年(外一首)

星群 | 我们终将迎来百年(外一首)

-

星群 | 火的自传

星群 | 火的自传

-

星群 | 一根竹,从斑竹林出发(外一首)

星群 | 一根竹,从斑竹林出发(外一首)

-

星群 | 悬崖下面的山路

星群 | 悬崖下面的山路

-

星群 | 伯父与三十个土鸡蛋

星群 | 伯父与三十个土鸡蛋

-

星群 | 无名的花

星群 | 无名的花

-

星群 | 灯下的人

星群 | 灯下的人

-

星群 | 树和天空(外一首)

星群 | 树和天空(外一首)

登录

登录