目录

快速导航-

特别推荐 | 天光

特别推荐 | 天光

-

特别推荐 | 他就是神骏,他就是猛禽

特别推荐 | 他就是神骏,他就是猛禽

-

特约专栏 | 乌乡薄暮之书

特约专栏 | 乌乡薄暮之书

-

作家视野 | 此去

作家视野 | 此去

-

作家视野 | 湖泊是河流的放大镜

作家视野 | 湖泊是河流的放大镜

-

作家视野 | 光明刻印

作家视野 | 光明刻印

-

人生漫游 | 河之都

人生漫游 | 河之都

-

人生漫游 | 阿坝行

人生漫游 | 阿坝行

-

人生漫游 | 父亲在夜里生起一堆火

人生漫游 | 父亲在夜里生起一堆火

-

人生漫游 | 阿尔卑斯山的雪

人生漫游 | 阿尔卑斯山的雪

-

别具只眼 | 一棵树的修行

别具只眼 | 一棵树的修行

-

别具只眼 | 村庄的背影

别具只眼 | 村庄的背影

-

别具只眼 | 地下雪梨

别具只眼 | 地下雪梨

-

散文新星 | 那些汹涌及明亮的事物

散文新星 | 那些汹涌及明亮的事物

-

人与自然 | 三只各怀心事的大象

人与自然 | 三只各怀心事的大象

-

人与自然 | 信从海上来

人与自然 | 信从海上来

-

人与自然 | 在麻洲

人与自然 | 在麻洲

-

海天片羽 | 放牧心灵

海天片羽 | 放牧心灵

-

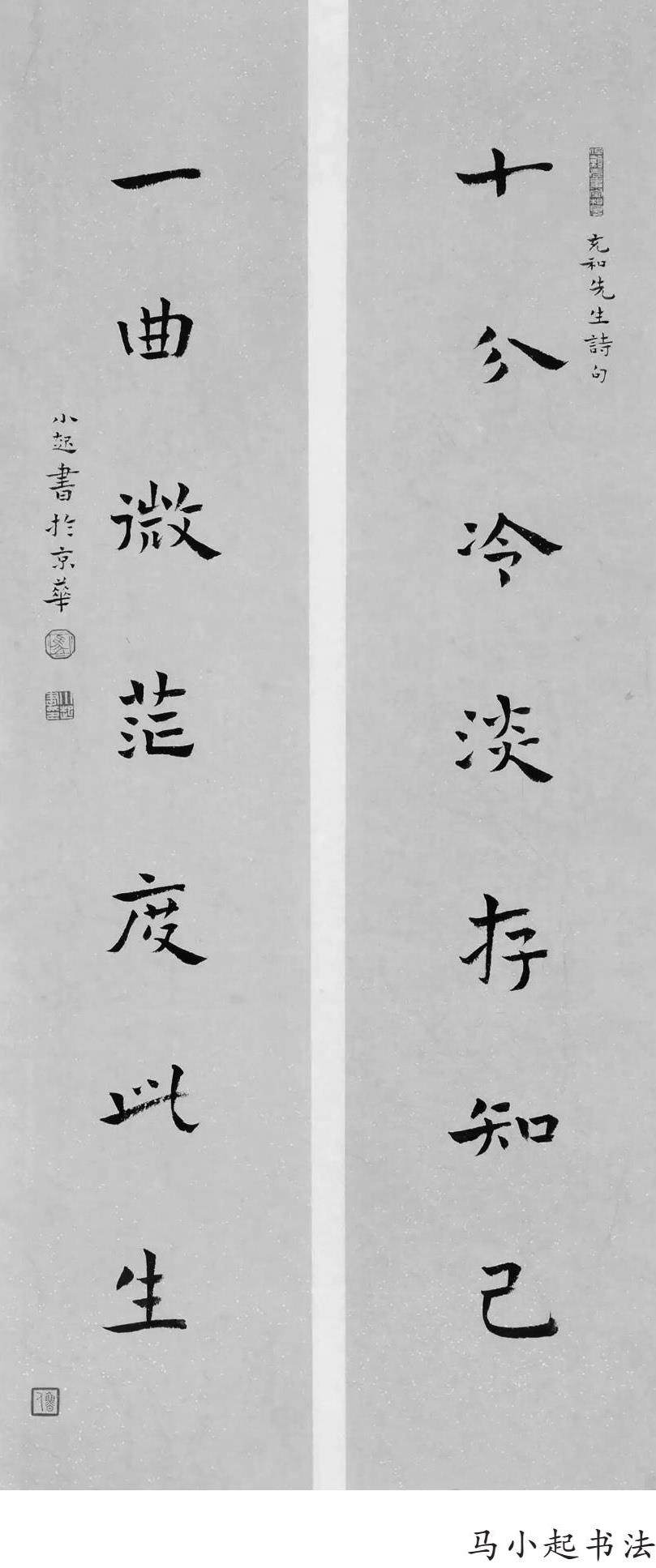

海天片羽 | 我的字迹里不乏文学性

海天片羽 | 我的字迹里不乏文学性

登录

登录