目录

快速导航-

编辑部札记 | 友人惊诧论

编辑部札记 | 友人惊诧论

-

| 从老庄到庄老

| 从老庄到庄老

-

| 司徒庙的“清、奇、古、怪”

| 司徒庙的“清、奇、古、怪”

-

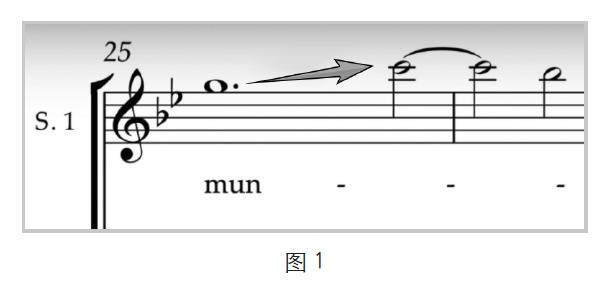

| 音乐之中:人与我

| 音乐之中:人与我

-

| 二十一世纪经济学的道德洄游

| 二十一世纪经济学的道德洄游

-

| 打捞《海上花列传》:许廑父及徐枕亚

| 打捞《海上花列传》:许廑父及徐枕亚

-

| 陈西滢与抗战时期的中国叙事

| 陈西滢与抗战时期的中国叙事

-

| 徐志摩早期诗作阅读笔记

| 徐志摩早期诗作阅读笔记

-

| 蝴蝶飞走了

| 蝴蝶飞走了

-

书间道 | 如此年轻,如此勇敢,如此严峻

书间道 | 如此年轻,如此勇敢,如此严峻

-

书间道 | “我把耳朵敞向狂暴的拉丁文”

书间道 | “我把耳朵敞向狂暴的拉丁文”

-

书间道 | 雨果《惩罚集》里的工蜂礼赞

书间道 | 雨果《惩罚集》里的工蜂礼赞

-

书间道 | 花蜜可作新郎,荒漠何成花园

书间道 | 花蜜可作新郎,荒漠何成花园

-

书间道 | 马蒂斯的两次摩洛哥之行

书间道 | 马蒂斯的两次摩洛哥之行

-

书间道 | 戈达尔与电影语言

书间道 | 戈达尔与电影语言

-

书间道 | 活着为了虚构

书间道 | 活着为了虚构

-

书间道 | 《未经删节》:理解与书有关的人和事

书间道 | 《未经删节》:理解与书有关的人和事

-

书间道 | 前E时代的古籍整理与底本“谜误”

书间道 | 前E时代的古籍整理与底本“谜误”

-

书间道 | 奥登的内伤

书间道 | 奥登的内伤

登录

登录