目录

快速导航-

卷首语 | 战胜生活

卷首语 | 战胜生活

-

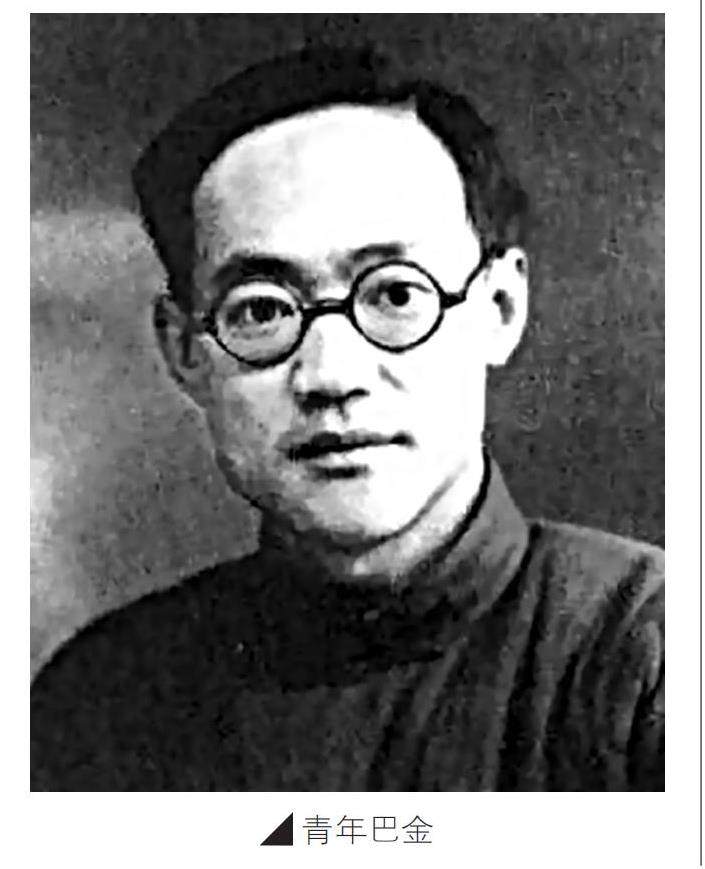

独家关注 | 巴金一百二十周年诞辰

独家关注 | 巴金一百二十周年诞辰

-

独家关注 | 拿几本新书献给读者,是莫大的快乐

独家关注 | 拿几本新书献给读者,是莫大的快乐

-

独家关注 | 巴金与“黎明”的难忘往事

独家关注 | 巴金与“黎明”的难忘往事

-

独家关注 | 晚年巴金的清醒之痛

独家关注 | 晚年巴金的清醒之痛

-

往事故人 | 新中国体育奠基者——贺龙

往事故人 | 新中国体育奠基者——贺龙

-

往事故人 | 吴镜汀、吴光宇:家国风雨昆仲情

往事故人 | 吴镜汀、吴光宇:家国风雨昆仲情

-

往事故人 | 诺贝尔兄弟何以成为“巴库石油大王”

往事故人 | 诺贝尔兄弟何以成为“巴库石油大王”

-

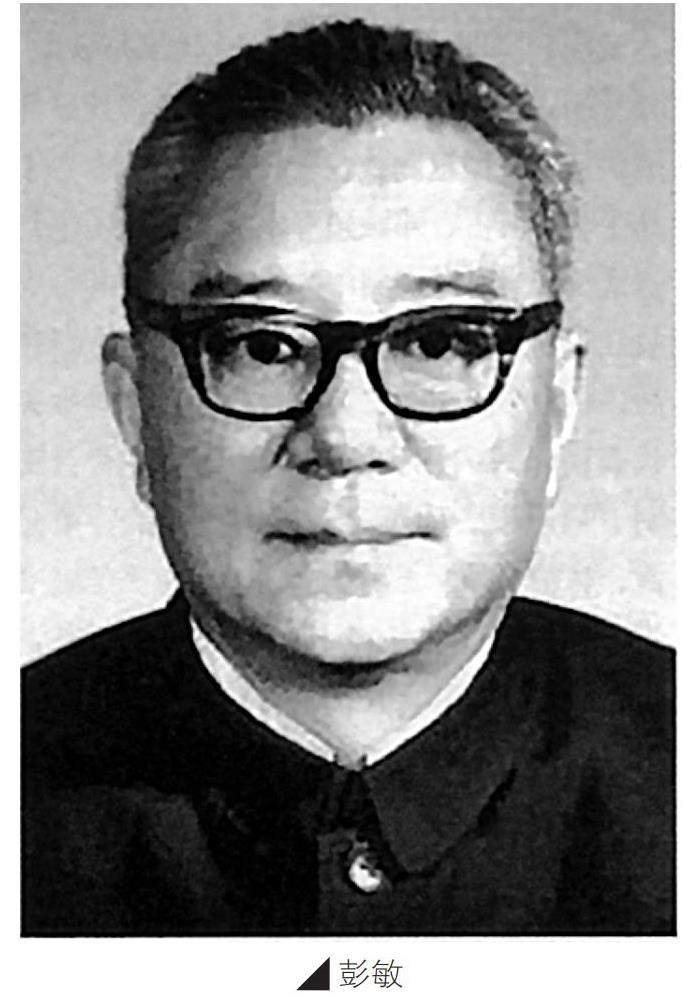

往事故人 | 彭敏:勇当开路先锋的“红色专家”

往事故人 | 彭敏:勇当开路先锋的“红色专家”

-

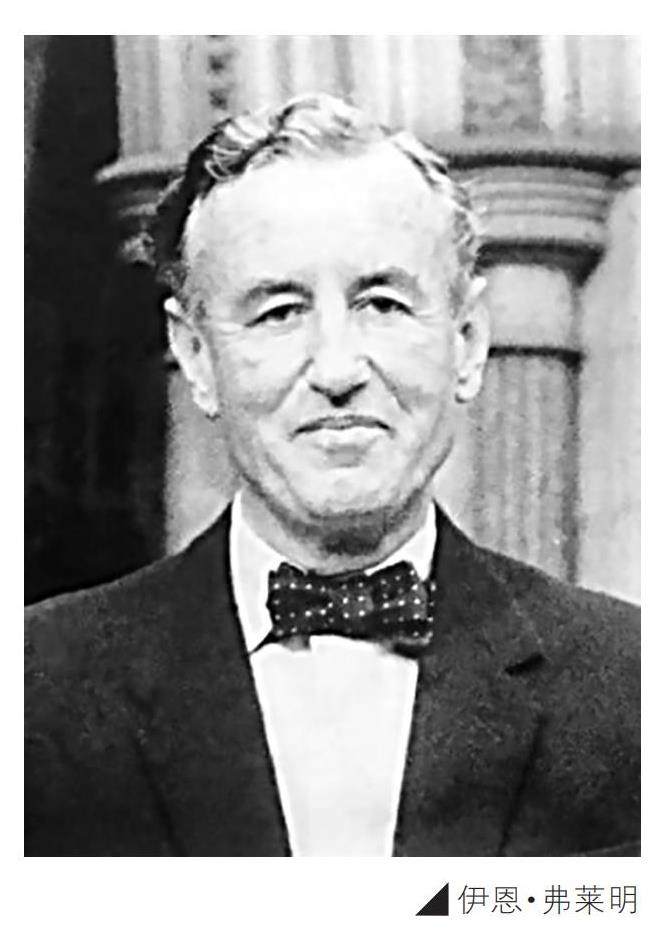

往事故人 | “007之父”伊恩·弗莱明的传奇人生

往事故人 | “007之父”伊恩·弗莱明的传奇人生

-

往事故人 | 梅兰芳的苏州之行

往事故人 | 梅兰芳的苏州之行

-

往事故人 | 萧红处女作首次刊发始末

往事故人 | 萧红处女作首次刊发始末

-

今日名流 | “最美医生”路生梅:为佳县人民服务终生

今日名流 | “最美医生”路生梅:为佳县人民服务终生

-

今日名流 | 翟墨:与海共舞(下)

今日名流 | 翟墨:与海共舞(下)

-

今日名流 | 郑佩佩:回首一笑七十年

今日名流 | 郑佩佩:回首一笑七十年

-

专栏 | 卜键的书房:时空转换,不变的是阅读和写作

专栏 | 卜键的书房:时空转换,不变的是阅读和写作

-

专栏 | 微名人

专栏 | 微名人

-

专栏 | 第一代中国女排姑娘高霭鸿

专栏 | 第一代中国女排姑娘高霭鸿

-

专栏 | 影片《大地》与诺贝尔文学奖

专栏 | 影片《大地》与诺贝尔文学奖

-

专栏 | 《中国莎士比亚学研究的引路人——孙家琇》读后感

专栏 | 《中国莎士比亚学研究的引路人——孙家琇》读后感

-

专栏 | 追寻莎士比亚学专家孙家琇

专栏 | 追寻莎士比亚学专家孙家琇

登录

登录