目录

快速导航-

区域国别学研究 | 中国区域国别学:现状审视、经验借鉴与路径探析

区域国别学研究 | 中国区域国别学:现状审视、经验借鉴与路径探析

[摘要]在全球化进程加速与世界格局深刻变动的背景下,区域国别学作为新兴学科,已然成为中国融入全球治理体系、构建人类命运共同体的关键战略支撑。从中国区域国别学的背景与现状、困境与试炼、邻国成熟经验借鉴、远景期许、构建通途以及学科交叉跨界研析六个维度展开剖析,可以发现,中国区域国别学在理论体系构建、研究方法创新、人才培养模式优化等关键方面仍有较大提升空间。通过借鉴日韩经验,中国区域国别学应深度推进跨学科研究,着力培育具备国际化视野的专业人才,积极拓展国际交流合作,以精准契合国家战略需求与全球治理变革趋势,最终为构建人类命运共同体贡献独特的中国学术智慧与力量。

-

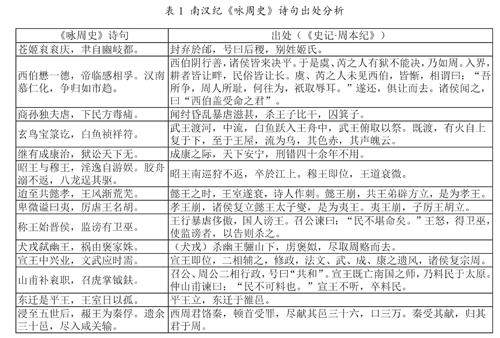

区域国别学研究 | 区域国别研究的发展历程、视野方法与问题意识

区域国别学研究 | 区域国别研究的发展历程、视野方法与问题意识

[摘要]区域国别学脱胎于外国语言文学学科,外国语言文学与国际关系、世界史是构成区域国别学一级学科的重要支柱。我国的区域国别研究的发展历程可分为“正史外国传”“反帝国主义研究”、外国问题研究、区域国别研究四个阶段;中日文化交流史研究需要摒弃旧有的“点线”思维束缚,关注朝鲜半岛的中继地位和媒介作用,把学科视野拓展为“东亚文化交流史”研究,从传统的国别研究转向区域研究。今后应关注中外文明交流互鉴,总结历史经验教训,驳斥文明冲突言论,克服思维定势惯性,解决争议焦点问题,强化智库建设。

-

东北亚文化研究 | 也谈中国、日本士大夫与朝鲜朝使臣交友中的“情”与“泪”

东北亚文化研究 | 也谈中国、日本士大夫与朝鲜朝使臣交友中的“情”与“泪”

[摘要] 日本学者夫马进教授以朝鲜朝通信史元重举与燕行使洪大容为例,探讨清代中、日、朝鲜三国士人不同的“情”世界,认为朝鲜朝使者在日本与中国都与当地的文人保持着深厚的情谊,注意到中、日两国人为情流泪的情况,而朝鲜朝文人很少流泪,并认为朝鲜朝使臣这种极力抑制的精神来自“朱子学的精神”等。通过对当时中、朝、日人士交往的考察可以看出,中国士人自古以来即有“生离死别”与“黯然销魂”的感情,他们在为朝鲜朝朋友送行时的泪眼,都是对这种离别文化下发自内心的自然反应;燕行使所交往的中国士人多为南方人,他们在心底隐藏着“双重的离别”,极易引起感情的强烈共鸣,以至“掩泣汍澜”;燕行使臣所感知到的中国士人“稍过”的离别泪眼,既是真诚的,也颇具表演性;朝鲜朝文人也具有丰富的感情,也经常泪眼濛濛,但很少当众流泪;朝鲜朝通信使在日本有着种族与文化的优越感,不屑于同日本人谈艺论学,只是机械、漠然地应付各种接待仪式。三国人士之流泪与否,与“朱子学的精神”等没有直接的关联。

-

东北亚文化研究 | 日本国民道德教育中《孝经》思想的融入及其本土化

东北亚文化研究 | 日本国民道德教育中《孝经》思想的融入及其本土化

[摘要] 《孝经》传入日本之后,受到了日本天皇以及日本政府的高度重视,《孝经》一度成为了日本宫廷之学,并且孝谦天皇下诏让每家都要收藏《孝经》一本并要精勤诵习,不断向国民推广《孝经》。日本政府以及学界在汲取《孝经》思想的基础上,将其发展成为日本本土化的“忠孝一本”思想。明治维新之后,1890年日本政府把“克忠克孝”融入日本的教育方针,“忠孝一本”成为日本国民道德教育的核心思想,忠孝也成为了日本国民道德主要的德目。后来“忠孝一本”的国民道德教育被日本军国主义者利用,国民道德教育的内容也被军国主义思潮和极端的国家主义所歪曲,成为军国主义对外扩张和凝聚人心的思想工具。

-

朝鲜半岛问题研究 | 尹锡悦政府的“全球枢纽国家”战略构想与实践评析

朝鲜半岛问题研究 | 尹锡悦政府的“全球枢纽国家”战略构想与实践评析

[摘要] “全球枢纽国家”是尹锡悦政府的外交总目标,也是其外交话语的总括。尹锡悦政府的外交战略可以概括为“全球枢纽国家”战略。《尹锡悦政府120大国政课题》凸显了该战略的内涵。考察尹锡悦政府外交话语和外交实践,可分析“全球枢纽国家”战略的实施特点并对该战略进行评估。“全球枢纽国家”战略的实施推进集中表现出韩国价值观外交和经济外交两大特点。该战略表面上取得了包括美日韩戴维营峰会的举办、韩国总统受邀参加北约峰会等成果,但实际上在地缘政治、地缘安全、经济和文化等领域存在透支韩国战略力量的问题。“全球枢纽国家”战略导致东北亚乃至亚太地区的对立,进而恶化地区安全局势,并加剧了世界局势的动荡。

-

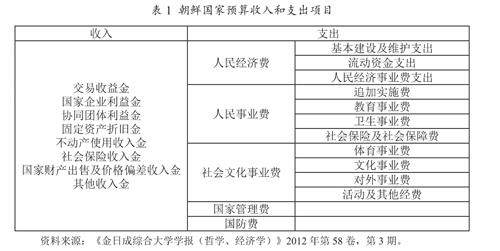

朝鲜半岛问题研究 | 朝鲜财政预算收支变化研究

朝鲜半岛问题研究 | 朝鲜财政预算收支变化研究

-

朝鲜半岛问题研究 | 农业协同化运动后的朝鲜农业管理体系改革探析

朝鲜半岛问题研究 | 农业协同化运动后的朝鲜农业管理体系改革探析

[摘要] 朝鲜虽然试行了“圃田担当责任制”等农业改革措施,但私有制和市场经济依然发展不充分。就农业领域而言,其核心管理模式依然是生产集体化、财产国有化。20世纪50年代末至60年代初,朝鲜针对刚刚成型的农业协同化生产模式出台了一套相应的管理体系,包括对现有农业协同组合的整合以及增设“郡农业协同组合经营委员会”。前者为推广农业机械化创造了条件,实现了更合理的资源配置,后者为国家管理农村提供了更高效的平台。二者为改造农村提供了全新的管理体系。时至今日,这一体系依旧在发挥作用。每个“里”的协同农场仍是最主要的农业生产单位,“郡农业协同组合经营委员会”也还在履行领导职能。

-

东北亚经济研究 | 世界大变局下日本供应链安全政策调整及对中国的启示

东北亚经济研究 | 世界大变局下日本供应链安全政策调整及对中国的启示

[摘要] 在新冠疫情影响深重、中美战略竞争激化、乌克兰危机深化、巴以冲突升级的背景下,全球供应链正经历着百年未有之大变局。日本作为世界第三大经济体,针对本国供应链的脆弱,多次召开“经济安全保障会议”制定供应链保护政策,使得供应链布局发生了从“追求效率最优”向增强“供应链韧性和可持续性”的转变。与此同时,日本还强化了与以美国为首的盟国在经济安全问题上的合作。日本的供应链政策调整,使得中国可能面临高技术领域技术空缺、日企对华投资减少、中日供应链“脱钩”等风险。中国企业应在增强透明度、提升人才培养能力和创新水平以及加强与其他国家、国际组织合作等方面,继续探索本国经济安全保障的可行路径。中日两国只有加强合作与交流,共同应对供应链安全等问题,才能维护全球供应链的稳定和促进共同发展。

登录

登录