- 全部分类/

- 文学文摘/

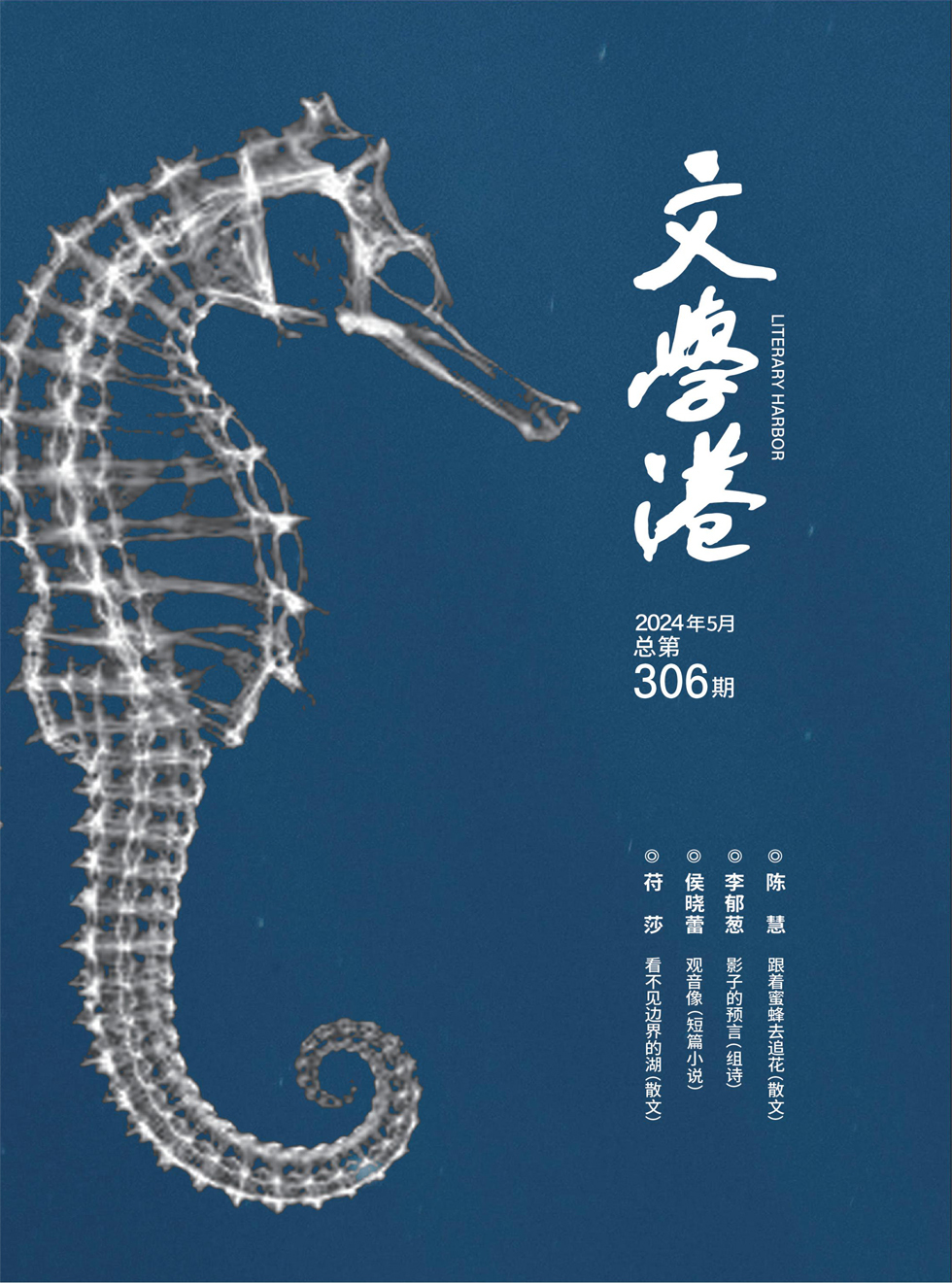

- 文学港

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

双响 | 看不见边界的湖

双响 | 看不见边界的湖

-

双响 | 赫尔辛基安魂曲

双响 | 赫尔辛基安魂曲

-

小说速递 | 观音像

小说速递 | 观音像

-

小说速递 | 混沌

小说速递 | 混沌

-

小说速递 | 归宿

小说速递 | 归宿

-

小说速递 | 火环

小说速递 | 火环

-

科幻叙事 | 水晶之城

科幻叙事 | 水晶之城

-

诗歌前沿 | 影子的预言(组诗)

诗歌前沿 | 影子的预言(组诗)

-

诗歌前沿 | 访谈:从自发写作到自觉写作

诗歌前沿 | 访谈:从自发写作到自觉写作

-

诗歌前沿 | 新的一天(组诗)

诗歌前沿 | 新的一天(组诗)

-

诗歌前沿 | 哔剥一声(组诗)

诗歌前沿 | 哔剥一声(组诗)

-

诗歌前沿 | 小物种之歌(组诗)

诗歌前沿 | 小物种之歌(组诗)

-

诗歌前沿 | 送儿子回故乡(组诗)

诗歌前沿 | 送儿子回故乡(组诗)

-

诗歌前沿 | 向海的深处靠近(组诗)

诗歌前沿 | 向海的深处靠近(组诗)

-

诗歌前沿 | 白鹭飞过若耶溪(外一首)

诗歌前沿 | 白鹭飞过若耶溪(外一首)

-

诗歌前沿 | 蒲公英(外二首)

诗歌前沿 | 蒲公英(外二首)

-

诗歌前沿 | 起风了(外一首)

诗歌前沿 | 起风了(外一首)

-

诗歌前沿 | 山谷有风(外一首)

诗歌前沿 | 山谷有风(外一首)

-

诗歌前沿 | 麻雀

诗歌前沿 | 麻雀

-

散文在线 | 跟着蜜蜂去追花

散文在线 | 跟着蜜蜂去追花

-

散文在线 | 对联记

散文在线 | 对联记

-

散文在线 | 渔船词典

散文在线 | 渔船词典

-

散文在线 | 不朽的钓台

散文在线 | 不朽的钓台

-

散文在线 | 老鹰山

散文在线 | 老鹰山

-

散文在线 | 漫游者

散文在线 | 漫游者

-

发现 | 小舅舅

发现 | 小舅舅

-

发现 | 那大串大串的螃蟹钳子

发现 | 那大串大串的螃蟹钳子

登录

登录