- 全部分类/

- 生活艺术/

- 美与时代·下

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

美学论坛 | [认知神经美学专栏]

美学论坛 | [认知神经美学专栏]

主持人简介:孟凡君,吉林白山人,祖籍山东高密,文学博士,马克思主义美学博士后,吉林大学文学院教授,吉林大学认知美学与美育研究中心主任,剑桥大学访问学者。主要著作有《认知神经美学视域下的美感问题研究》(专著,2023)《达尔文的诱惑:艺术、进化与神经科学》(译著,2023)《大脑的辉煌与悲怆》(译著,2017)《马克思主义美学的当代科学实证研究》(即将出版)。主要论文、译文30多篇,发表在《The

-

美学论坛 | 两个疆场:人类心灵能力的构成

美学论坛 | 两个疆场:人类心灵能力的构成

摘 要:康德指出,哲学表现出来的主客体认识关系及人的心灵能力可分为两类即两个疆场。第一个疆场是由“自然概念-知性”和“自由概念-理性”构成的哲学体系,表现的是概念与其客体之间可能有所认识的部分;第二个疆场由超感性东西所构成,表现的是概念与其客体之间不可能有所认识的部分。对这个疆场的把握,需要人的一种特殊的心灵能力,即反思判断力。在认知神经美学的视域下,反思判断力实即现代认知神经科学所说的内隐认知

-

美学论坛 | 意识的不统一性和多重意识理论

美学论坛 | 意识的不统一性和多重意识理论

-

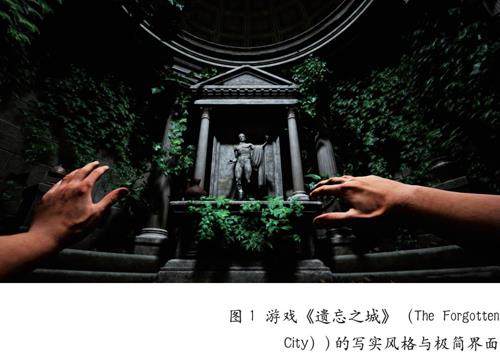

美学史研究 | 黑格尔美学中的“游戏”概念

美学史研究 | 黑格尔美学中的“游戏”概念

摘 要:在德国古典美学中,游戏开始被理解为艺术作品的一种存在方式,而黑格尔则对这一概念的本质做出了最为完备的说明。跟随着席勒的游戏概念,黑格尔将艺术理解为人类的实践活动,并且将这一活动视为人类个体与文明得以发展的基础。然而,与席勒不同的是,黑格尔认为,游戏仍然是理想艺术的一个低层次阶段,如果要实现理想艺术,作为游戏的艺术必须以严肃的实体性规定克服它的抽象性与片面性。但这并不意味着游戏已经成为了艺

-

美学史研究 | 技术与感知:感性的机械转折及其后果

美学史研究 | 技术与感知:感性的机械转折及其后果

摘 要:数字化时代,技术的飞速发展极大地影响了人类感知的内容和方式。斯蒂格勒将工业革命以来技术对感性产生的革命性影响称为感性的机械转向,并从感性谱系学的角度出发,深刻分析了技术带来的感性外置,以及由此导致的参与的丧失与象征的贫困。斯蒂格勒的技术哲学思想对于我们在感知日益被悬置的时代重新思考感知与技术的关系具有深刻的启发性。 关键词:斯蒂格勒;感性的机械转折;技术;感知 技术与感知的问题从一开

-

美学史研究 | 郭熙“真山水”的美学思想探析

美学史研究 | 郭熙“真山水”的美学思想探析

-

美学史研究 | 论康德的隐逸观

美学史研究 | 论康德的隐逸观

摘 要:康德从哲学角度审视隐逸,认为个体选择隐逸生活主要基于两种动机:一是超越感官享乐和感性需求,追求精神层面的独立自主;二是由于社会疏离感或恐惧感,导致个体产生避世倾向。康德认为隐逸具有崇高的美学价值,在第一种情况下,个体通过超脱世俗的功名利禄,实现精神自由,达到一种不为外物所累、不为感官所役的崇高境界。在第二种情况下,即使源于厌世或恐惧,个体通过自我牺牲和反思,实现了对现实困境的超越,因而也

-

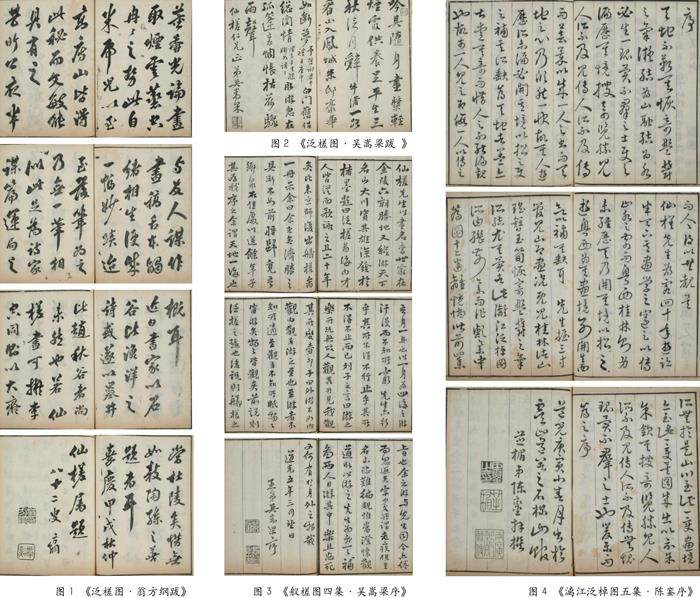

审美视点 | 唐代道教仙境审美倾向的文化渊源

审美视点 | 唐代道教仙境审美倾向的文化渊源

摘 要:道教“仙境”专指道教神仙信仰中神仙修炼、成仙和居住的理想生命空间,不仅是修道者笃信的生活世界,还是修道者孜孜以求的高妙的精神境界和理想的物质空间。唐代道教仙境具有一个完整的体系,包括地上仙境、诸天仙境和人体内仙境。以唐代道教神仙传记为中心进行考察,可以发现唐代道教仙境的审美焦点,主要表现为神仙、动植物和山岳等,唐代道教仙境的审美倾向的文化渊源可以归结为“自然崇拜”观念、儒道理想人物思想和

登录

登录